玩书画究竟能有什么好处?让你看世界美好一些、看世界深刻一些,那就是你能得到的。玩书画、玩艺术,只要方向是对的,不光为了挣钱,最后的好处肯定是自己的。不管是作者、收藏者还是读者,多年积累下来,你的生活会比原来更有意思一些。中国的传统文化重农轻商,但到了今天这个社会,好像就觉得只要不谈钱,其他都是假话、空话,我觉得也是比较片面的。其实人生活的方式有很多很多种,取得快乐的方式也会有很多很多种。搞艺术肯定会取得一些快乐,比如:你对画、对艺术认识比以前深刻一些,你得到的本质一点的快乐比以前要多,不管你给读者多少快乐,最快乐的还是你自己。

人类文明分为几种,一种是比较实用的显文化,比如科技的进步、制度的进步。还有一种是不太明显起作用的文化,但它在陶冶人的性情,使人内心在进化和美化,这就是艺术和审美。科学分显科学和潜科学,数学是潜科学,它实际上不造机器、不造枪炮、不炼钢铁、不种水稻,但是在潜科学里得到的成果,会对显科学有很大的作用。那么文明也有显文明和潜文明,我们往往只看到过于明显的部分,不太看到隐隐地一直在起作用的部分。绘画或者说艺术对人类文明起的作用,应该是潜文明。有一个例子:有记者问爱因斯坦平时都看什么书。他就报了一些书名,其中包括很多文学和艺术书籍。人家问怎么没报出那些物理学的书名来。他说:“我需要用的时候查一查就是,平时看这些书干吗!”这说明爱因斯坦也要不停地看艺术类、文学类的书,才会把他的内心养得这么丰富、健康、睿智。这说明艺术或者说绘画所起的不可或缺的作用,就是让人这个物种变得更加文明一些,价值观念更加远大一些,而不仅仅是眼前的利益。

绘画、文学、音乐等等,是纠正我们的内心情绪,滋养我们心灵的非常重要的学科。一个人有一个健康的心态,知道事情的前因后果,知道比如说中国绘画里的知足常乐啊,或者天人合一啊等等思想和价值观念,对指导生活还是很有好处的。最起码这种学科是在研究一个人真正需要什么样的价值观念。所以今天中国画还是非常有意义的,它是一个经过很长时间承传下来的很深厚的精神矿藏。我们在挖掘自然矿藏的时候,不要忽略把内心的精神矿藏挖掘出来,使得我们的精神更丰富一些,取得快乐的方法更加绿色一些,对自身的伤害更小一些,中国画在这方面应该是强项。

就画画这件事情,只要你真心喜欢的,你就去画,不是为别人画画,按自己理解的去做,认识到哪一步,就能做到哪一步。

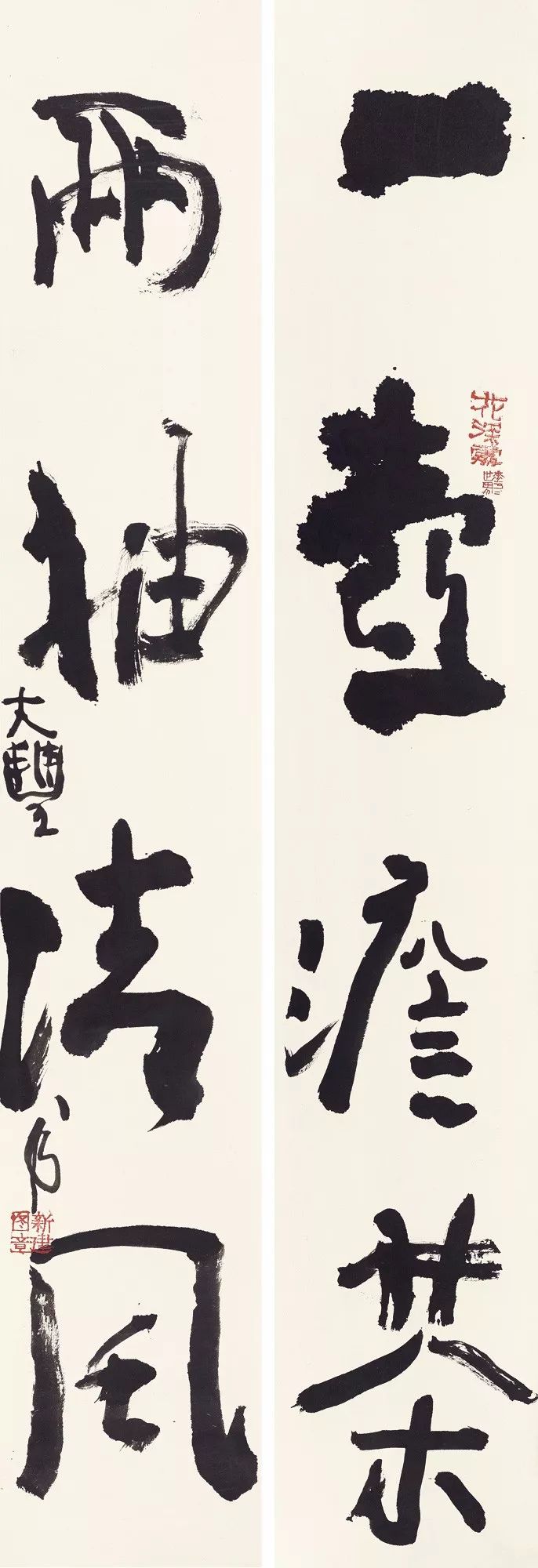

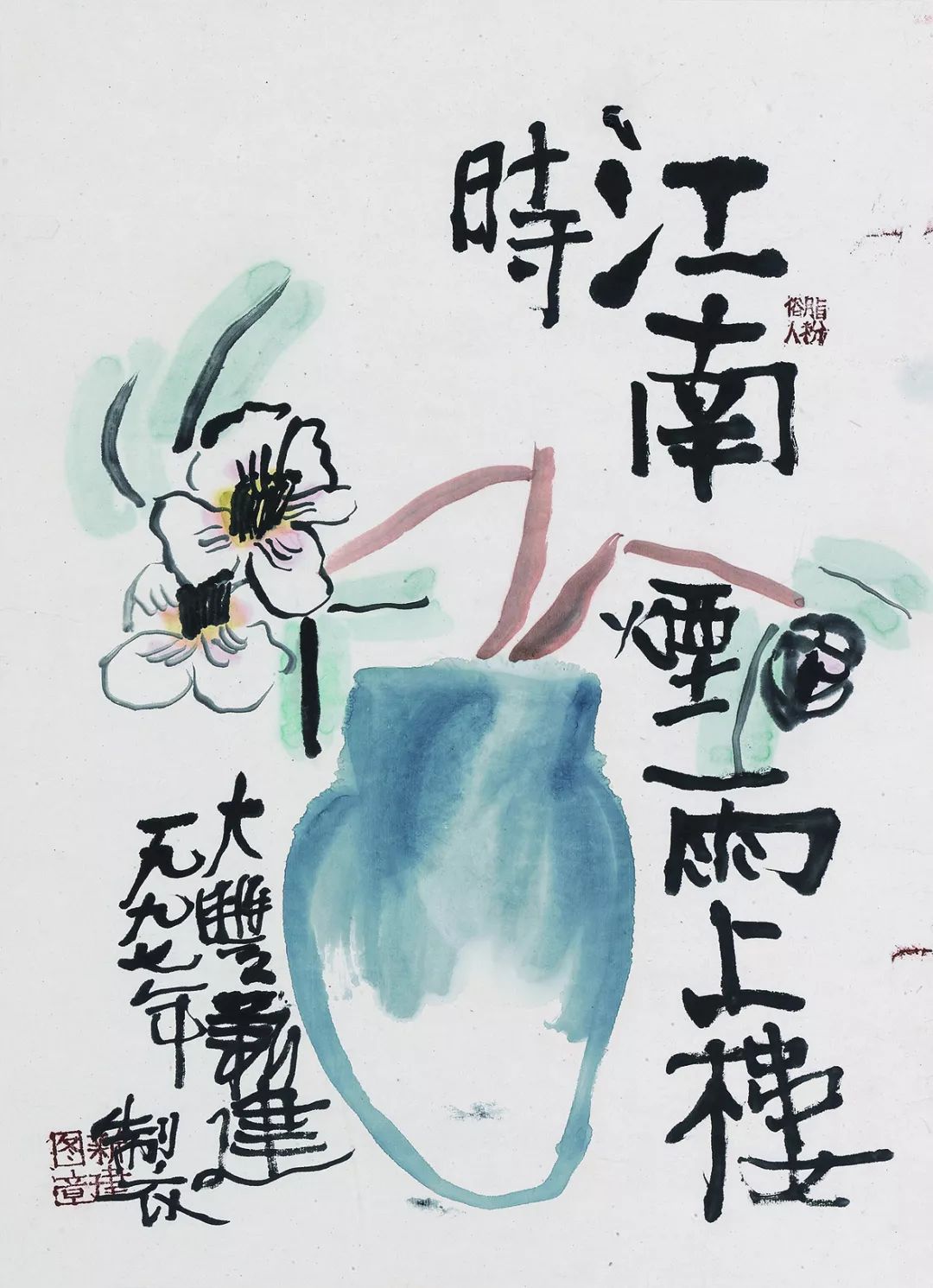

来自真迹App的图片

画画其实是一直在训练一个人最基本的想象力。像音乐或者文字,都需要信号转换,画画是不需要的,所以训练自己的内心、训练自己的性格、训练自己的想象力、训练自己的审美素质等等,对人这个物种很重要。这是画画的一些基本意义,肯定比单单只弄出一张好看的纸头来意义要大得多。写写字啊,画画画啊,从最简单的角度讲,像体育锻炼一样,锻炼你的脑和手的配合能力。

玩画画有点像喝酒。中国画这个游戏培养了一批受众,就是有“酒瘾”的人,实际是古人培养出来的,比如青藤、石涛、八大等。现在已经不太有这种酒了,所以你只好拿以前的画过干瘾,突然有一个人卖出来的东西,你一喝,这不是酒吗?你就会很激动,心里想:这种酒怎么现在还有得喝。这个酒可能卖的并不贵,但它是酒。现在有很多卖的很贵的,各种瓶子包装,红颜色的水,绿颜色的水,名字也叫酒,可能就放了一点糖,放了一点香精,很多人买了喝。他们嘴里也叫这是好酒啊,实际真正会喝酒的人喝到嘴里发现根本就没有酒精。但是这些喝酒的人,买这种红颜色水、绿颜色水的人,喝着喝着他就会喝了,哪怕村里买的二锅头,或者说更土的酒,但里面含酒精,是粮食酿出来的,就觉得好。所以我觉得不需要告诉他这个是酒那个不是酒,他慢慢喝多了自己就知道了。来自真迹App的图片

禅宗里边讲:你吃一棵烂白菜,他不来给你说这个白菜不好,他给你看一棵好一点的白菜,绿一点的,很新鲜的,这个只要好吃了,你肯定不肯吃烂七八糟的黄白菜。

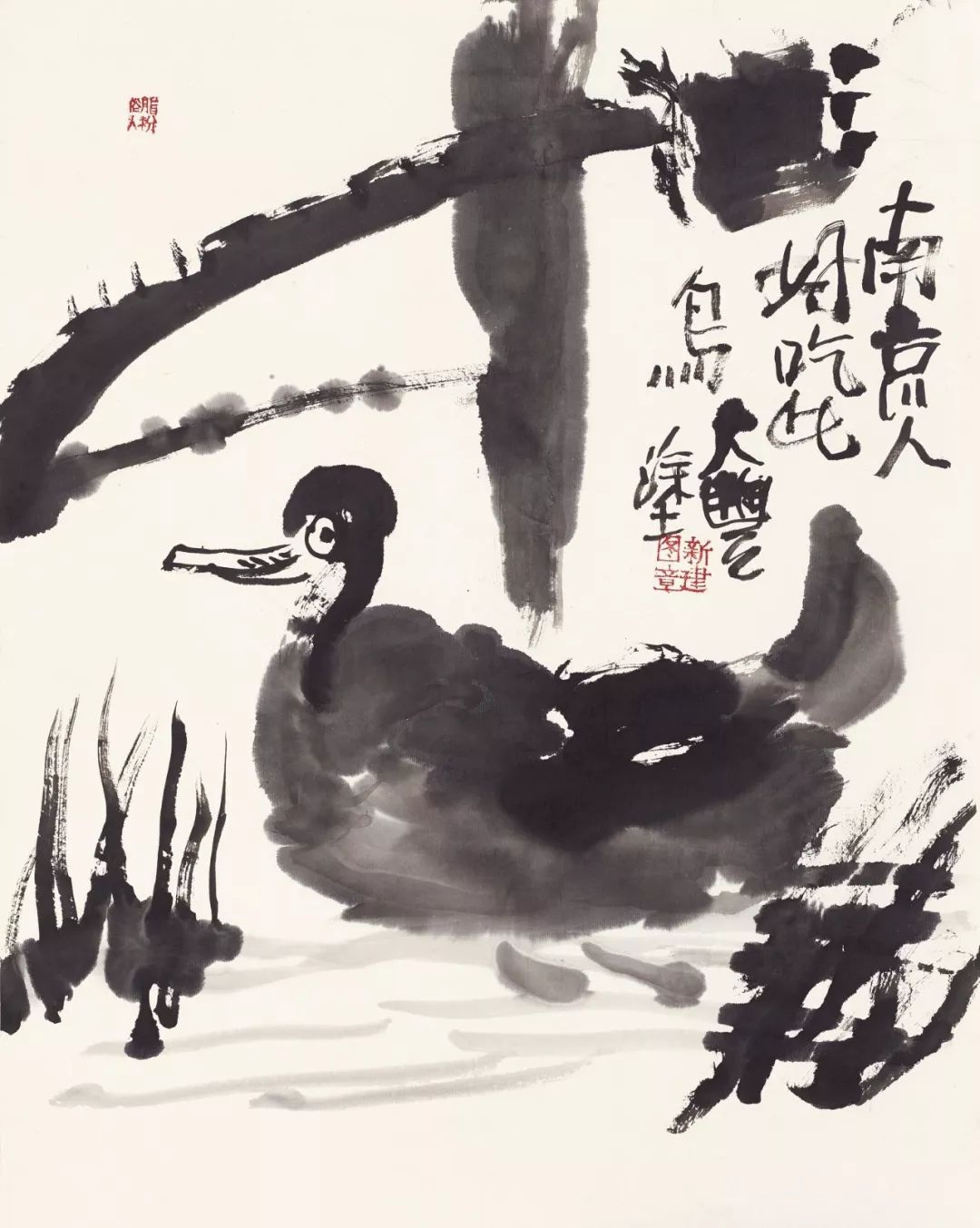

一个画家究竟在和别人比什么?一个艺术的猎人打的猎物究竟是什么?分两个层面:首先你自己的认识有多深刻,你认识美、认识自己、认识生活、认识宇宙到多少深度,这是第一个标准。第二个标准,你把这个深度能表达出来多少。首先自己的内心要很美好。有些人可能文化不太多,比如齐白石就是这样一个例子。他是一个“真”人,性情非常好。他可能是一个很朴素的农民,又很有生活情趣,会对一个小虾米感兴趣,对一个小螃蟹感兴趣等等。他在绘画上又很有天赋,自己就这么画几笔就能把感觉弄得很精到、很传神。就是说,他两个问题都解决了。认识的深刻不一定是哲学家那种标准,谈天说地,齐白石好像不这么说。他只是内心对美好的东西有很生动的感受,又能很生动地表达,这就是一个很好的艺术家了。

画画不是比谁在这张画上面时间花得多,也不是比谁的线条更细还是更粗,更精致还是更粗糙。这些都不重要,重要的是这个人的这种认识美到什么程度,表达到什么程度。这个人表达出来是一首歌,那个人表达出来是一张画。这个人写了一首诗,那个人跳了一曲舞,这些都不重要,这些是我们通常说的皮相。

有个故事:国王叫伯乐去找匹千里马,伯乐说我给你介绍一个人吧,叫九方皋,他认千里马本事大极了。国王就把他请来了。然后九方皋就跑到马市上去看,转了半天,回去跟国王讲看到一匹千里马,赶紧派人去买。国王问是什么颜色?他说好像是黄颜色。国王说是公马母马?他说好像是母马。最后发现九方皋说的那匹千里马是黑颜色,而且是公马。国王就气啊,这什么相马的,怎么连颜色都忘掉了,公的母的都忘掉了,说伯乐,你给我介绍的什么人,这么糊涂。伯乐说他比我神啊,我是能记住这个东西的皮相是什么样,而他这个人皮相是不看的,就是说在他眼里黄马、白马一回事,公马、母马他也不记,他只管看出来是不是千里马。

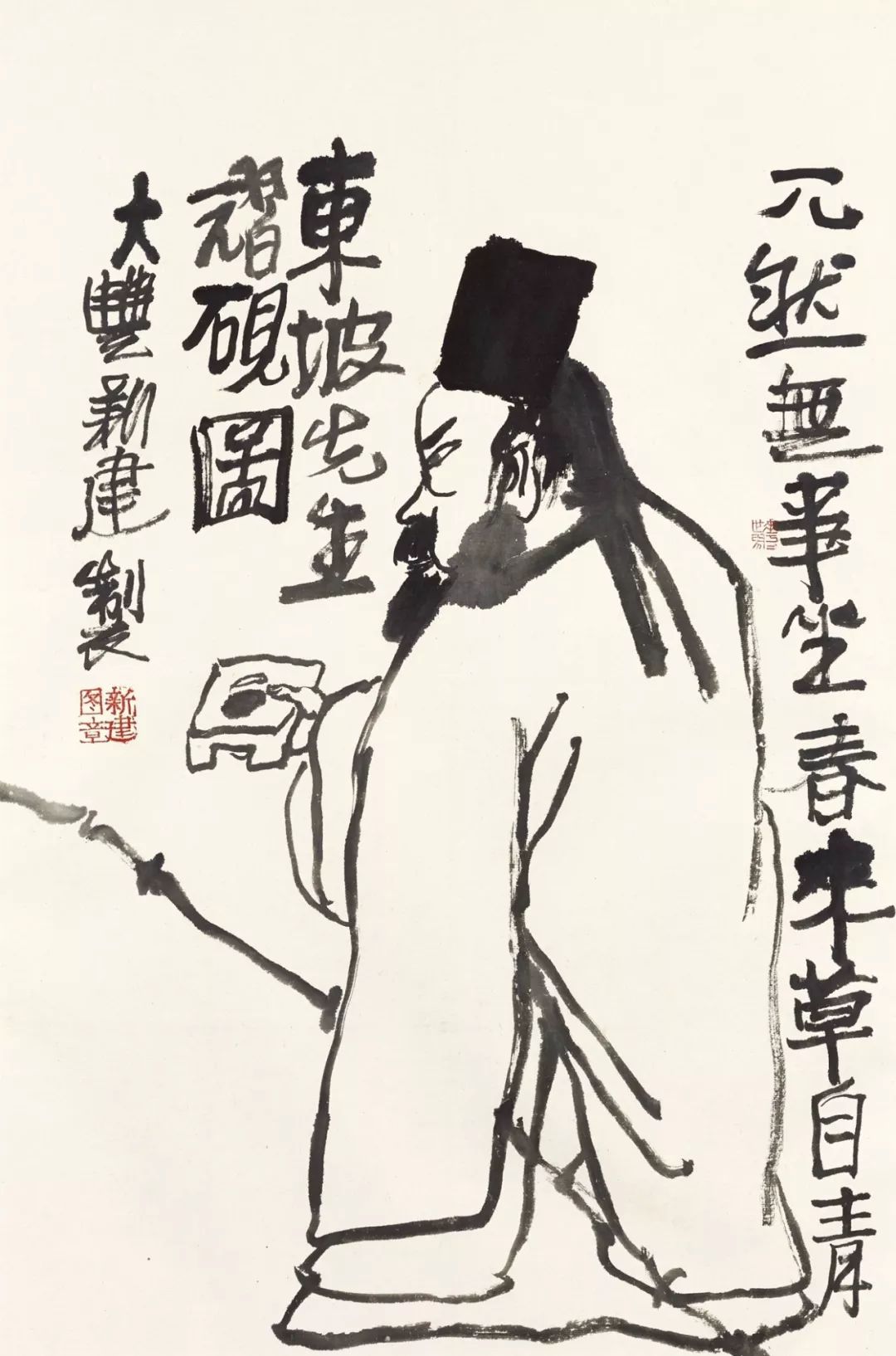

中国的文人画本来应该是这样子的。当初国画分南宗北宗的时候,画得很像的、比较专业的绘画,表面文章做得很细的绘画,归在北宗;所谓南宗就是画得特别云里雾里,不知道在干什么。赵佶以后,宫廷的画院成立之后,很多专业画师就开始排斥这种,不准这样胡乱画,这好像太不负责任、不卖力,就开始画很像的很细的东西。苏东坡就说过一句话“画以形似论,见与儿童邻”,就是说评画看它像不像,跟一个小孩的想法一样,是很幼稚、很低级的一种想法。西方人在刚看到中国画的时候也是受不了,不知道他们在干什么,等到慢慢弄懂了就发现很厉害,原来中国人要画的不是眼睛看到的表面东西,而是心里感受到的东西,就像九方皋,不管白马、黄马,只管你是不是千里马,就行了。

创造一个皮相相对容易,表达骨子里的一种面貌和风格,很难。中国画甚至无所谓题材一说,画竹子可以画得很高雅,也可以画得很俗,画梅花也可以画得很俗,画一个狗尾草也可以很雅,几乎说画什么都可以。中国的古代绘画到后来物象的东西变得不重要,比如说画一朵花、画一棵竹子,还是画一枝兰花,画成什么样子不重要,用什么题材已经变得毫不重要,而用笔墨承载的精神层面的东西越来越多,这点很诱人。

就绘画而言,到最高级阶段,一个画家最大的困难就是朴素了,能不能再朴素一些,真诚了,能不能再真诚一些。最大的困难还在修炼自己,把自己修炼到什么深度。这个困难很大,因为不停地有别的东西障碍你,比如说短浅的利益、名声等等,各种各样的东西在诱惑。最大的困难还有战胜自己吧。从一开始学画的时候,实际碰到的就是这个困难。一个画家、一个诗人、一个普通人,都是这样,只要自己能战胜自己,世界上没有什么他不能做的事情。(本文选自笑阳访谈朱新建的讲稿)

朱新建 (1953—2014),祖籍江苏大丰。1980年毕业于南京艺术学院美术系,并留校任教。曾为中国美术家协会会员,职业画家,南京书画院一级画师。